城に付随する建築物/ホームメイト

城と聞くと「天守」(てんしゅ)を思い浮かべますが、城にはこの他にも多くの建造物があります。城は、敵の侵入を防ぐために「堀」で囲まれていて、この堀を渡るために「橋」が架かっていることがほとんど。橋を渡った先には「門」があり、城によっては門の脇に「櫓」(やぐら)を置いたり、門自体を「櫓門」(やぐらもん)にしたりするなど、門に近づく敵を攻撃できるように工夫されています。なお、天守は戦いのときの最終兵器で、城に籠もって(こもって)戦うための司令塔。戦いのない平和な時代がやってくると、軍事的な役割はなくなりました。

本記事では、これらの「城に付随する建築物」について、ご紹介していきます。

櫓

櫓は城を守るための拠点であり、その配置は戦術的に配慮されています。一般的には城の隅に設けられる隅櫓(すみやぐら)が多く、隅櫓を建てることで視界が開け、敵に横矢(よこや)を掛けることができました。四角形の曲輪(くるわ)の場合は、櫓は城の四隅に建てられることが多く、それぞれの名称は建っている方角で呼ばれることがほとんどです。例えば北東の場所にある櫓は、十二支の丑(うし)と寅(とら)の間にあるため、「艮櫓」(うしとらやぐら)、同様に南東は「巽櫓」(たつみやぐら)、南西は「坤櫓」(ひつじさるやぐら)、北西は「乾櫓」(いぬいやぐら)と呼ばれます。また城門の脇など、虎口(こぐち)や登城道などに面した場所に櫓を配置する場合もありました。

門

城門(じょうもん)の構造は、正面両側の太い柱の「鏡柱」(かがみばしら)、鏡柱の上に水平に渡される「冠木」(かぶき)、鏡柱後方に立てられる「控柱」(ひかえばしら)などが基本構造ですが、この基本構造を省略した形式の門もあります。例えば、「棟門」(むなもん)は控柱を省略した屋根のかかった門、「冠木門」(かぶきもん)は控柱を省略した屋根のない門、「塀重門」(へいじゅうもん)は控柱や冠木などを省略した非常に簡単な門です。また、城門を石垣の中に設けた「埋門」(うずみもん)は、石垣を狭く切った間に城門を建て、上に土塀を通す形式と、石垣に穴を開けて通路とし、そこに城門を設ける形式の2種類が存在。防御性が非常に高く、裏口や非常口として作られました。

この他、基本構造の上に櫓や屋根を載せた門も存在。例えば、「櫓門」(やぐらもん)は基本構造の上に櫓を載せた格式が最も高い門、「薬医門」(やくいもん)は基本構造の上に大きな切妻屋根を載せた門です。

塀

城の塀(へい)の始まりは、盾を並べたり柵に板を打ち付けたりした「板塀」(いたべい)の形式です。その後、丸太を「掘立柱」(ほったてばしら)にして、その間に土壁を造る構造の「土塀」(どべい)が登場し、さらに屋根をかけ転倒しないよう控柱を設けた形式へと変化していきました。そして近世城郭の広がりにより、この土塀が主流になっていきます。

最初の土塀の屋根は、「板葺」(いたぶき)や「草葺」(くさぶき)など簡易な造りでしたが、やがて「瓦葺」(かわらぶき)が主流になっていきました。また、レンガやコンクリートブロックのように一定の大きさに作っておいた粘土の塊を接着して作られる土塀、型枠の間に壁土を少しずつ入れながら棒で突き固め、最後に型枠を外して作る「築地塀」(ついじべい)などが存在します。

橋

城の堀を渡る橋には、「土橋」(どばし)と「木橋」(もっきょう)があります。

土橋は、川の堤防の土手道のような構造。主要な城門の前の橋は、どんなことがあっても落ちてはならないため、土橋が多かったと言われています。防備面からも、狭い土橋上の敵は場内から狙いやすく、城内のほとんどの橋は土橋でした。

木橋は木造の橋で、堀にかけてあったため掛橋(かけはし)とも呼びます。板橋を外して敵を渡れなくするようにできたため、城の裏口の搦手(からめて)や普段は使わない補助的な橋として使われました。なお、「石橋」(いしばし)は木橋を石で作った形式。短い場所にかけられる橋で、「平戸城」(長崎県平戸市)の1702年(元禄十五年)にかけられた長いアーチ型の「幸橋」(さいわいばし)が有名です。

堀

お城の中に敵を入れないようにするためには、土を盛った「土塁」(どるい)を高くするか、深い「堀」(ほり)を掘る必要があります。中世の城のほとんどは山城で、山の上では水を溜められず、堀は水のない「空堀」(からぼり)でした。近世になり平地に設けられる平城が多く造られるようになると、堀も水堀へと変わっていきます。かつては水堀を「濠」(ほり)、空堀を「壕」(ほり)と書いて区別していました。なお、近世の城の堀は、何重にも巡らすことが多く、二重の場合には内側から内堀、外堀、三重の場合には内側から内堀、中堀、外堀と呼びます。

石垣

石を積み上げて作られる「石垣」(いしがき)は、城の防御設備のひとつ。日本では、高さ約32mの「大阪城」(大阪府大阪市中央区)の本丸東面の石垣が最も高いと言われています。

ここからは、石垣の構造や種類、反り・勾配について詳しく見ていきましょう。

石垣の構造

お城の石垣の基礎は地盤によって変化。強固な地盤であれば、地面を掘り、「根石」(ねいし)で固定してから石を積み上げていきます。一方、地盤が軟弱である場合は水堀の底に太い松の「胴木」(どうき)を敷き、杭で固定した胴木の上に根石、「積石」(つみいし)を積み上げて築きました。

このような基礎の上に石材を重ねていくのですが、石垣の固定と角度の調整のため、後方に「飼石」(かいいし)を入れます。また、積石の背後に詰め込むのは「裏込石」(うらごめいし)。裏込石の役割は石垣を裏から支える以外に、石垣に降り注いだ雨を裏込石の間に流し落として、石垣へ余分な水圧がかからなくすることです。さらに、石材同士の隙間には、「間詰石」(まづめいし)と呼ばれる小石を詰めます。これは、隙間を敵が石垣を上る足掛かりなどに使わないようにするため。こうして一番上の「天端石」(てんばいし)まで積み上げて石垣は完成します。

石垣の種類

石垣を石材の加工方法で分類すると、①「野面積み」(のづらづみ)、②「打込接ぎ」(うちこみはぎ)、③「切込接ぎ」(きりこみはぎ)の3種類に分かれます。野面積みは自然の石をそのまま使用していて、積むには高度な技術が必要。今日では野面積みで積める石工はほとんどいないと言われています。打込接ぎは石材の接合部を加工。石同士の隙間が少なくなり、また、野面積みより高く積むことができます。切込接ぎは石材を徹底的に加工する方法。最初は主に石垣の角の部分に使われました。切込接ぎの石垣には隙間がほとんどありません。

また、石垣は積み方にも種類があります。

積み方は細かく分けると様々な種類がありますが、大きく分けて①「布積」(ぬのづみ)と②「乱積」(らんづみ)の2種類です。布積は、同じくらいの高さの石材を使った、横方向の継ぎ目がほとんど揃っている積み方。一方、乱積は不揃いの石材を使用した不規則な積み方で、横方向の継ぎ目が揃っていません。

加工方法とこの2つの積み方の組み合わせで、石垣の種類は大きく6種類あると言えます。

石垣の反りと勾配

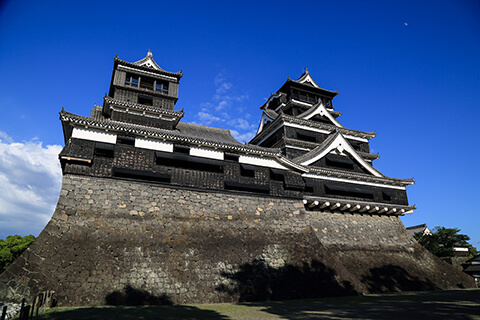

初期の石垣は高さがなく垂直です。その後、高さを求めて勾配(こうばい)ができるようになっていきました。例えば、「熊本城」(熊本県熊本市)の石垣。この石垣の特徴は、下の方の勾配はゆるやかになっているものの、上部は反りが激しい点。武士や忍者も登れないことから「武者返し」とも呼ばれます。

一方、「伊賀上野城」(三重県伊賀市)の石垣をはじめ、反りのない一直線な石垣も築かれました。これは、一直線に石垣を高く積んだ方が反りを付けるよりも効率的であるからだと考えられています。

天守

天守とは、城郭の中枢部に建てられた櫓のこと。「天守閣」とも呼ばれます。一口に天守と言っても、その種類は様々です。

現存天守・復元天守・復興天守・模擬天守

「現存天守」とは、江戸時代またはそれ以前に築かれ、現代まで保存されている天守のこと。江戸時代、城は数多く存在していましたが、天災や明治政府の廃城令、第二次世界大戦の被害などにより、現存天守は12しかありません。「松本城」(長野県松本城)、「犬山城」(愛知県犬山市)、「彦根城」(滋賀県彦根市)、「姫路城」(兵庫県姫路市)、「松江城」(島根県松江市)の国宝指定された天守5つと、「弘前城」(青森県弘前市)、「丸岡城」(福井県坂井市)、「備中松山城」(岡山県高梁市)、「丸亀城」(香川県丸亀市)、「松山城」(愛媛県松山市)、「宇和島城」(愛媛県宇和島市)、「高知城」(高知県高知市)の重要文化財に指定された天守7つを合わせて、「現存12天守」と呼びます。

なお、「復元天守」は資料に基づいて忠実に再建された天守。当時の材料・工法を使って、外観も内部も再現した天守が「木造復元天守」、鉄筋コンクリートをはじめとした現代の材料・工法を使って外観のみ再現した天守が「外観復元天守」です。また、「復興天守」はかつて天守があった城に建てられた、実際とは外観が異なる天守。

「模擬天守」は史実にはない天守や、実際の天守とは別の場所に建てられた天守などを指します。

天守の形による分類

天守の形は、大きく分けて①「望楼型天守」(ぼうろうがたてんしゅ)と②「層塔型天守」(そうとうがたてんしゅ)の2種類です。

望楼型天守は1~2階建ての入母屋造(いりもやづくり)の建物に物見の建物を載せた形式で、初めて建てられた高層の天守と言われている「安土城」の天主(安土城の天守は「天主」と表記)は、この望楼型天守でした。

一方で層塔型天守は、1階から最上階まで、同じ形の建物を小さくしていきながら積み上げる形式。短期間にコストを抑えて築くことができる効率的な形式となっており、「関ヶ原の戦い」後の慶長の築城ラッシュで全国に普及しました。

天守の構造による分類

天守は附属する建物との構造によって4つに分類できます。

ひとつ目は「独立式」。これは天守のみが独立して建つ形式です。単純な形式で敵が侵入しやすいため、戦が行われなくなった江戸時代以降に作られるようになりました。2つ目は「複合式」です。複合式の天守では、天守に小天守や附櫓といった附属の建物が直結。附属の建物が入り口となっている天守もあります。

3つ目は「連結式」。附属の建物を渡櫓(わたりやぐら)で結ぶ形式です。特に松本城は、大天守と櫓が直結しているとともに、大天守と小天守が渡櫓でつながっていて、複合式・連結式の両方の形式となっています。4つ目は「連立式」。これは天守と複数の附属する建物を渡櫓で環状につないだ形式で、最も複雑です。内側の空間に敵を誘い込むと、各建物から一斉に攻撃することができます。

破風

入母屋造と切妻造(きりづまづくり)の屋根には、両端に「妻壁」(つまかべ)という三角形の壁面ができます。この先端部分が「破風」(はふ)です。

天守に使用される破風の種類は大きく分けて、①「入母屋破風」(いりもやはふ)、②「千鳥破風」(ちどりはふ)、③「切妻破風」(きりづまはふ)、④「唐破風」(からはふ)の4つ。それぞれどんな特徴があるのでしょうか。

入母屋破風

天守の最上階には入母屋造の屋根が使われるため、必ず入母屋破風が設けられます。屋根が大きければ大きいほど入母屋破風が巨大になるため、天守の威厳を示すために使われました。

また、天守の外見が単調にならないよう破風は巧みに配置されており、大型の天守では、入母屋破風を並べた「比翼入母屋破風」(ひよくいりもやはふ)が見られます。例えば「名古屋城」。名古屋城では二重目と三重目に比翼入母屋破風が使用されています。

千鳥破風

千鳥破風は三角形の破風(はふ)で、最も一般的な形式。入母屋破風が平側の屋根と一体化しているのに対し、千鳥破風は屋根に置くだけとなっています。どこにでも作ることができるため多用されました。なかでも千鳥破風を並べた形式を「比翼千鳥破風」(ひよくちどりはふ)と呼びます。こちらも比翼入母屋破風と同様、外観が単調にならないように設けられました。

切妻破風

切妻破風は、千鳥破風と同じ三角形をしていますが、屋根の端が天守本体を突き抜けていて、妻壁と呼ばれる三角形の壁が天守本体の壁と続く形式です。

唐破風

最も装飾性の高い破風が唐破風です。軒先のみを丸く持ち上げた「軒唐破風」(のきからはふ)と、屋根全体を丸くした「向唐破風」(むかいからはふ)があります。唐破風は装飾性が高いため、最上階の屋根に置かれることが多いのが特徴。下方の重に巨大な破風があるときは、その頂点と上重の軒とが重ならないように軒唐破風にすることもあります。

なお、望楼型天守では、入母屋屋根の屋根裏部屋に明かり採りの窓を開けることが必要。そのため、出窓に千鳥破風や切妻破風が付けられた、賑やかな外観です。その後、層塔型天守が主流になると、最上階を除いて入母屋屋根がなくなったため、一重目や二重目の入母屋破風はなくなります。しかし、天守の外観は多くの破風で飾られているイメージが強く、層塔型天守も、望楼型天守のように千鳥破風や唐破風などの破風を多く並べるようになりました。

まとめ

本記事では、城に付随する建築物についてご紹介しました。城は数多くの見どころがあり、観光スポットとしても人気です。また、城はそれぞれ異なる特徴がある点も魅力的。城巡りをする際は、天守だけでなく、橋や堀、石垣などにも着目して、各城の違いを味わうことをおすすめします。