城情報

「東海道名城図屏風」で見る日本の城/ホームメイト

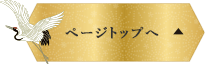

「刀剣ワールド財団」が所蔵する「東海道名城図屏風」(とうかいどうめいじょうずびょうぶ)は、1601年(慶長6年)より「徳川家康」が整備を開始した、江戸の日本橋(現在の東京都中央区)を起点とする5つの陸上幹線路「五街道」のうち、最初に設けられた「東海道」を題材とした作品です。

江戸から太平洋沿いに京都まで至る東海道ですが、本屏風では、京都の手前となる「大津宿」(おおつしゅく:現在の滋賀県大津市)周辺までの東海道沿いに建てられた城や宿場(別称:宿駅)を中心とした景観、そして旅路を賑やかに往来する人々の様子を詳細に描写しているのが特徴。それらの中でも、江戸時代に各藩の藩庁としての機能を持ち、その地域を象徴していた城に焦点を当て、各城の歴史や特色について解説します。

東海道名城図屏風の構成

東海道名城図屏風

屏風は一般的に、右から左へと視線を動かして鑑賞することを想定して描かれています。「東海道名城図屏風」においても、「江戸御城」(えどごじょう:現在の東京都千代田区、別称「江戸城」)、及び「東海道五十三次」の第1宿である「品川宿」(しながわしゅく:現在の東京都品川区)が観られることからも分かる通り、右隻(うせき)第1扇が鑑賞時のスタート地点です。

加えて本屏風は、各隻の画面を上下に分けた構成となっています。そのため本屏風は、品川宿から「沼津宿」(ぬまづしゅく:現在の静岡県沼津市)までを描いた①「右隻上段」→同じく「吉原宿」(よしわらしゅく:現在の静岡県富士市)から「見附宿」(みつけしゅく:現在の静岡県磐田市)までの②「左隻(させき)上段」→「浜松宿」(はままつしゅく:現在の静岡県浜松市)から「桑名宿」(くわなしゅく:現在の三重県桑名市)までの③「右隻下段」→「四日市宿」(よっかいちしゅく:現在の三重県四日市市)から大津宿までの④「左隻下段」、という順序で鑑賞することが基本です。

右隻上段の城

江戸御城(江戸城)

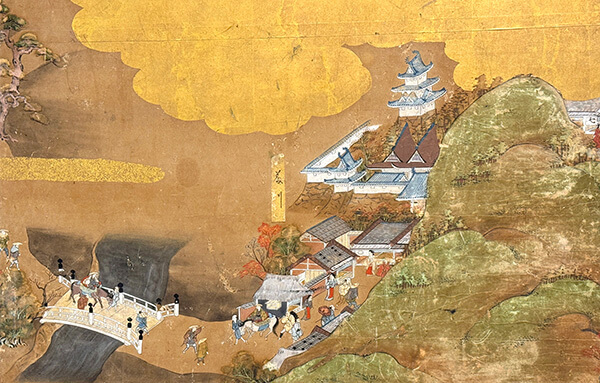

本屏風のスタート地点となる江戸御城 、すなわち江戸城は、現在の東京都千代田区に位置し、「千代田城」の別称でも知られていました。江戸城は、江戸時代には歴代「徳川家」の居城、さらに「江戸幕府」の政務を行う拠点としての役割を担っていた城です。

江戸城が初めて築かれたのは、1457年(長禄元年)のこと。中世の武家「江戸氏」の居館があった場所に、「扇谷上杉氏」(おうぎがやつうえすぎし)の家宰(かさい)「太田道灌」(おおたどうかん)によって築城されました。以後、扇谷上杉氏、「北条氏」(別称「後北条氏」[ごほうじょうし])を経て、1590年(天正18年)に「豊臣秀吉」の命により、徳川家康が入城したのです。その後、大規模な改築と拡張が重ねられ、1636年(寛永13年)、3代将軍「徳川家光」(とくがわいえみつ)の治世に、日本最大の面積を有する城郭が完成。その天守は天守台を含めると、ほぼ20階建てのビルに相当する約59mもの高さであったと伝えられているのです。

本屏風に描かれる5重5階の天守は、1606年(慶長11年)、1621年(元和7年)、1635年(寛永12年)の計3回建て替えられていますが、1657年(明暦3年)に江戸の大半を焼いたと伝わる大火災「明暦の大火」(めいれきのたいか)によって焼失しています。

その後、天守は再建されることはありませんでしたが、本屏風にも見られる3重3階の富士見櫓 (ふじみやぐら)は、1659年(万治2年)に再建されました。以後、富士見櫓が実質的な天守として用いられていましたが、1923年(大正12年)に起こった「関東大震災」で損壊。のちに解体・復元された富士見櫓は現在、江戸城における貴重な遺構のひとつとなっています。

1867年(慶応3年)に15代将軍「徳川慶喜」(とくがわよしのぶ)が「大政奉還」(たいせいほうかん)を行うと、江戸城は翌1868年(慶応4年/明治元年)4月に開城され、「東京城」(とうけいじょう)へと改称。「明治新政府」に接収された東京城は、翌1869年(明治2年)に京都から東京へ遷都されたことに伴って「皇城」(こうじょう)と称されるようになり、122代「明治天皇」が入城しました。その後は、1888年(明治21年)に「宮城」(きゅうじょう)、1948年(昭和23年)に「皇居」と改称され、現在に至っています。

また、本屏風の江戸城付近に描かれる品川宿 は、1601年(慶長6年)に東海道五十三次の初宿として、東京湾に注ぐ目黒川河口付近に古代よりあった「品川湊/品河港」(しながわみなと:現在の東京都品川区)に設置。江戸における陸海両方の玄関口として発達した品川宿は、諸大名による参勤交代などの公用通行も多く、①「中山道」(なかせんどう)の「板橋宿」(いたばししゅく:現在の東京都板橋区)、②「甲州街道」(こうしゅうかいどう)の「内藤新宿」(ないとうしんじゅく:現在の東京都新宿区)、③「日光街道」(にっこうかいどう)、及び④「奥州街道」の「千住宿」(せんじゅしゅく:現在の足立区千住、及び荒川区南千住)と並び、「江戸四宿」(えどししゅく)のひとつに数えられました。

小田原城

右隻第4扇上段に描かれた「小田原城」(おだわらじょう)は、鎌倉時代から江戸時代にかけて、現在の神奈川県小田原市に位置していた城です。江戸を出て最初の城下町となる小田原城下には、東海道五十三次の第9宿「小田原宿」がありました。小田原宿は、幕府の役人や大名などが利用する公的な宿泊施設の「本陣」(ほんじん)、及び本陣の宿泊者が多いときに代用された「脇本陣」をそれぞれ4軒、一般の旅行者が利用した「旅籠」(はたご)を95軒有しており、現在の神奈川県内の宿場としては最大規模を誇っていたと伝えられています。

小田原城が建てられた場所にはもともと、平安時代末期に豪族「土肥氏」(どひし)一族の「小早川遠平」(こばやかわとおひら)の城館がありましたが、室町時代に「山内上杉氏」(やまうちうえすぎし)の家臣であった駿河国(現在の静岡県中部、及び北東部)の「大森氏」(おおもりし)がこれを奪い、相模国(現在の神奈川県)・伊豆国(現在の静岡県伊豆半島)方面に勢力を拡大するための拠点としていました。

しかし1495年(明応4年)に、伊豆を平定して「韮山城」(にらやまじょう:静岡県伊豆の国市)を本拠としていた「伊勢盛時」(いせもりとき:別称「北条早雲」[ほうじょうそううん])が小田原城を急襲して奪取。以後、同城は「北条氏直」(ほうじょううじなお)まで5代に亘り、「北条氏」(別称「後北条氏」[ごほうじょうし])の居城となったのです。

北条氏による関東支配の中心拠点とするべく、整備・拡張が行われた小田原城の惣構えはおよそ9kmに及び、城のみならず、城下町全体をも含んでいたのが特徴。これは、豊臣秀吉の侵攻に備えて構築されたと見られ、その規模は「大坂城/大阪城」(大阪市中央区)を凌ぐほどであったと言われています。

ところが1590年(天正18年)、豊臣秀吉の「小田原征伐」(おだわらせいばつ:別称「小田原の役」)によって、城は21万人の大軍に包囲され、北条軍は約3ヵ月間籠城しましたが、最終的に降伏したのです。

北条氏の滅亡後、江戸時代には「大久保氏」(おおくぼし)や「稲葉氏」(いなばし)など、譜代大名であった徳川家の重臣らが入城。小田原城は、江戸幕府の重要拠点として用いられましたが、1870年(明治3年)に廃城されました。

現在は、小田原城跡に本丸を中心とした「城址公園」(じょうしこうえん)が整備され、本丸の石垣や、堀・土塁の一部、そして復興天守が観られます。

左隻上段の城

駿府城

左隻第3扇上段に描かれた「駿府城」(すんぷじょう)が位置したのは、現在の静岡市葵区。この場所の周辺には、14世紀に室町幕府の駿河守護に任ぜられた「今川氏」によって築かれた居館「今川館」があり、同氏の領国支配における拠点となっていました。

しかし1568年(永禄11年)、12代当主「今川氏真」(いまがわうじざね)の頃に、甲斐国(現在の山梨県)の戦国大名「武田信玄」(たけだしんげん:別称「武田晴信」[たけだはるのぶ])の駿河侵攻によって今川館一帯が焼失。

その後、1582年(天正10年)に「織田信長」・徳川家康勢力により「武田氏」が滅亡し、甲斐、及び駿河の武田遺領を領有するようになった徳川家康は、1585年(天正13年)から1589年(天正17年)にかけて、旧今川館跡に近世城郭を築城しました。この時に、現在の「駿府城公園」内に遺る二の丸以内の、天守をはじめとした城郭が完成しています。

1590年(天正18年)に徳川家康が豊臣秀吉の命を受け、関東へ移封(いほう)したことに伴って江戸城に居城を移すと、駿府城には豊臣秀吉の重臣「中村一氏」(なかむらかずうじ)が入城。1605年(慶長10年)に江戸幕府の将軍職を三男「徳川秀忠」(とくがわひでただ)に譲った徳川家康は、1607年(慶長12年)、隠居所に定めた駿府城へと戻って来たのです。この際、城地の拡張と城郭の大改修が実施され、天守を中心に、本丸・二の丸・三の丸を3重の堀で囲む縄張(なわばり)へと一新しています。

さらに徳川家康は1609年(慶長14年)、のちに「駿府九十六ヶ町」と称されることになる城下町を整備。東海道五十三次の第19宿となる「府中宿」(ふちゅうしゅく)が城下町の一角を成しており、同宿は、竹細工や紙子/紙衣(かみこ:紙で作られた衣服)、油蒔絵などの産地として知られていました。

また、本屏風の駿府城付近に流れる川には、「天龍川」(てんりゅうがわ)と書かれた貼り紙が添えられていますが、実際の名称は「安倍川」(あべかわ)でした。徳川家康は、城下町の整備と共にこの安倍川の治水事業にも着手。現在見られる静岡市街地の原形を完成させたのみならず、隠居後も徳川家康自ら覇権を握り続ける「大御所政治」の中心地として、駿府を繁栄させたのです。

現在、駿府城跡の二の丸と本丸が「駿府城公園」として整備されており、伝統工法を用いて復元した「巽櫓」(たつみやぐら)と「東御門」(ひがしごもん)の内部を、資料館として公開しています。

掛川城

左隻第6扇上段に描かれた「掛川城」(かけがわじょう:静岡県掛川市)が築城されたと伝えられるのは、文明年間(1469~1487年)頃。駿河の守護大名「今川義忠」(いまがわよしただ)が遠江国(現在の静岡県西部)への進出を狙い、重臣「朝比奈泰煕」(あさひなやすひろ)に築城させたのが始まりと言われています。

掛川城の築城後、しばらくは、今川氏の統治下で朝比奈氏が城主となって城を預かっていました。しかし1568年(永禄11年)、武田信玄と徳川家康によって今川氏真の本拠・今川館が襲撃され、今川氏真は掛川城へと逃亡。同城は、徳川勢の包囲攻撃に遭いましたが容易に落城はせず、翌1569年(永禄12年)にようやく和議が結ばれ、開城することとなったのです。

その後、掛川城は徳川家康の手中に収められましたが、1590年(天正18年)、徳川家康の関東移封により、豊臣秀吉の直臣(じきしん)「山内一豊」(やまうちかずとよ/かつとよ)が5万1,000石(のちに5万9,000石まで加増)で入城。この時山内一豊は城の大幅な拡張を実施しており、現在遺されている縄張は、山内一豊による物であると推測されています。

掛川城下に広がる町人地(ちょうにんち:城下町における商人や職人の居住地区)であった「掛川宿」(かけがわしゅく)は、東海道五十三次の第26宿に当たる宿場町。同宿は、信濃国(現在の長野県)へ通じる「秋葉街道」(あきはかいどう、通称「塩の道」)と交差しており、現在「秋葉山本宮 秋葉神社」(あきはさんほんぐう あきはじんじゃ:浜松市天竜区)と称される「秋葉大権現」(あきはだいごんげん)への参詣客で賑わっていました。

1600年(慶長5年)の「関ヶ原の戦い」での武功により、土佐国(現在の高知県)を与えられた山内一豊が居城を「高知城」(高知県高知市)へ移して以降、「松平氏」(まつだいらし)や「本多氏」(ほんだし)、「井伊氏」(いいし)といった譜代大名らが、「掛川藩」(現在の静岡県掛川市)の歴代藩主として在城。最終的に掛川城は、「太田道灌」(おおたどうかん)の子孫である「太田氏」の居城となり、明治維新まで存続したのです。

なお掛川城は、1854年(安政元年)の地震により倒壊しましたが、1861年(文久元年)までに天守以外は再建。しかし、天守は廃城まで再建されることはなく、現在観られる天守は、1994年(平成6年)に一部の建造物や堀、土塁などと共に復元された物となっています。

右隻下段の城

浜松城

右隻第1扇下段に描かれた「浜松城」(浜松市中央区)の前身は、15世紀頃に築城されたと伝えられる「曳馬城」(ひきまじょう)。築城者は、徳川家康の正室「築山殿」(つきやまどの:別称「瀬名姫」[せなひめ])の祖先に当たる「今川貞相」(いまがわさだすけ)とする説などがありますが、真偽のほどは定かにはなっていません。16世紀前半には、駿河の今川氏に仕えていた「飯尾氏」(いいおし)が、曳馬城の城主を務めていたと言われています。

1568年(永禄11年)に徳川家康が、東進して今川領であった駿河の制圧を開始。同年末に曳馬城を攻略すると、武田信玄の侵攻に備えるべく、本拠を三河国(現在の愛知県東部)の「岡崎城」(おかざきじょう:愛知県岡崎市)から曳馬城へ移すこととなりました。この時徳川家康は、もとの曳馬城を取り込む形で城郭を新しく拡張整備したのみならず、「曳馬」の名称が「馬を引く」、すなわち「敗北」を連想させることから、「浜松城」に改めたのです。

1586年(天正14年)に徳川家康は、本拠を浜松城から駿府城へ移すことを決定。このあとには、徳川家康の家臣「菅沼藤蔵」(すがぬまとうぞう:別称「土岐定政」[ときさだまさ])が城代として浜松城に入り、徳川家康の関東移封後には、豊臣秀吉の重臣「堀尾吉春」(ほりおよしはる)が入城しています。

江戸時代には、「紀州徳川家」(きしゅうとくがわけ)の始祖「徳川頼宣」(とくがわよりのぶ)を除き、譜代大名が歴代城主を務めていましたが、その多くが幕閣に名を連ねたことから、浜松城は「出世城」とも呼ばれていました。

浜松城の城下町として機能していた東海道五十三次の第29宿・浜松宿は、本陣が6軒、旅籠が94軒もあった東海道最大規模の宿場町です。江戸と京の中間地点に位置し、宿内には、2代将軍・徳川秀忠の産土神(うぶすながみ:生まれた土地の守り神)として知られる「五社大明神」(ごしゃだいみょうじん、現在の「五社神社」[浜松市中央区])が鎮座していました。

現在、城跡を整備した「浜松城公園」では、1958年(昭和33年)に建設された鉄筋コンクリート製の模擬天守が観られます。

吉田城

右隻第3扇に描かれる「吉田城」(愛知県豊橋市)は、1505年(永正2年)、「一色城」(いっしきじょう:愛知県豊川市)を本拠としていた「牧野古白」(まきのこはく:別称「牧野成時」[まきのしげとき])が、主君「今川氏親」(いまがわうちじか)の命によって築城。当初は、「今橋城」(いまはしじょう)と呼称されていました。

築城の目的は、三河国渥美郡(現在の愛知県田原市、及び豊橋市の大部分)の統一を果たして勢力を拡大していた「戸田宗光」(とだむねみつ)に対する備え、もしくは「安祥城」(あんしょうじょう/あんじょうじょう:愛知県安城市)城主「松平長親」(まつだいらながちか)の東三河進出に対する備えであったと推測されています。

東三河の要衝であった吉田城を巡って、戦国時代には多くの武将達により激しい争奪戦が繰り広げられましたが、1565年(永禄8年)、まだ「松平」姓を名乗っていた徳川家康が吉田城を攻め、同城の城代であった「小原鎮実」(おはらしげざね)が敗走。

その後徳川家康は、新しい城代に「徳川四天王」のひとりとなる「酒井忠次」(さかいただつぐ)を置いたのです。なお発掘調査により、城代となった酒井忠次が吉田城に新たな堀を設けたことが分かっています。

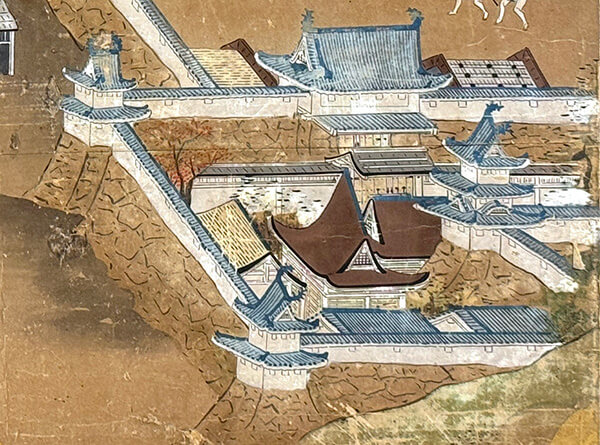

1590年(天正18年)に徳川家康が関東へ移封されると、豊臣秀吉配下の武将「池田輝政」(いけだてるまさ)が吉田城の城主となり、大城郭、及び城下町の大改築や、本屏風にも観られる「吉田大橋」(よしだおおはし)の架け替えを実施。

吉田城の城下町と、吉田湊(よしだみなと)を有する港町で構成されていた「吉田宿」(よしだしゅく)は、東海道五十三次の第34宿となる宿場町。軍事上の観点から、見通しを妨げるために曲がり角が多く設けられており、現在の豊橋市にある町名「曲尺手町」(かねんてちょう)にその名残が見られます。また、「豊橋公園」(とよはしこうえん:豊橋市今橋町)内に、土塁や石垣といった吉田城の遺構が多くあり、1954年(昭和29年)に、本丸に模擬再建された鉄櫓も観ることが可能です。

岡崎城

右隻第4扇に描かれた岡崎城(愛知県岡崎市)は、徳川家康の生誕地として知られる城です。その起源となったのは、永享年間(1429~1441年)に三河守護「仁木氏」(につきし)の守護代「西郷稠頼」(さいごうつぎより)が、「乙川」(おとがわ:別称「菅生川」[すごうがわ])南岸の「明大寺」(みょうだいじ)付近に居館として構えた「平岩城」(ひらいわじょう)。文明年間(1469~1487年)頃より、同城一帯の地が徳川家康の源流である松平氏の支配下に入り、1524年(大永4年)、徳川家康の祖父「松平清康」(まつだいらきよやす)が、平岩城を「西郷氏」から入手して本拠としました。

さらに松平清康は1531年(享禄4年)頃に、本拠を現在の「岡崎公園」内に位置していた龍頭山(りゅうとうざん)の砦に移して改修拡張を行い、岡崎城を構えたのです。

その後、1549年(天文18年)に、松平清康の子、すなわち徳川家康の父である「松平広忠」(まつだいらひろただ)が亡くなると、同城は徳川家康を人質としていた「今川義元」(いまがわよしもと)が接収。しかし、1560年(永禄3年)の「桶狭間の戦い」(おけはざまのたたかい)で今川義元が討死したことを機に徳川家康が奪還し、1570年(元亀元年)に、浜松城へ本拠を移すまで在城したのです。そしてそれ以降は、嫡男「松平信康」(まつだいらのぶやす)が城主として岡崎城に入っています。

岡崎城は1579年(天正7年)から城代支配となりますが、1590年(天正18年)には、豊臣秀吉の家臣「田中吉政」(たなかよしまさ)が城主となり、城を拡張して強固な石垣や城壁などを用いた近世城郭へと整備。

江戸時代には、1601年(慶長6年)に入城した譜代の重臣「本多康重」(ほんだやすしげ)から3代に亘り、「平山城」(ひらやまじろ)から「平城」(ひらじろ)への大改修が行われており、1617年(元和3年)には、本屏風にも描かれている3重3階の天守が完成しました。そしてこの天守は1959年(昭和34年)に復元され、現在は3層5階の構造になっています。

また、岡崎城の城下町であった東海道五十三次の第38宿「岡崎宿」(おかざきしゅく)は、「矢作川」(やはぎがわ)の水運、及び奥三河の物資集積で繁栄。矢作川には、当時の日本最長と伝わる「矢作橋」が架けられ、岡崎宿内の道筋は「岡崎の27曲がり」と呼称されるほど、屈折が多く見られました。

桑名城

右隻第6扇下段に描かれた「桑名城」は、現在の三重県桑名市街の東端、「揖斐川」(いびがわ)にあった「水城」(みずじろ)です。戦国時代、桑名の地一帯では、「北勢四十八家」(ほくせいしじゅうはちけ)と称される小豪族が割拠しており、その中のひとりである「伊藤武左衛門実房」(いとうぶざえもんさねふさ)が、1513年(永正10年)に築城した城館「東城」(現在の桑名市吉之丸)が、桑名城の起源であるとされています。

当時この①東城に、「樋口内蔵介親氏」(ひぐちくらのすけちかうじ)の②「西城」(現在の桑名市吉津屋町)、「矢部右馬允」(やべうまのじょう)の③「三崎城」(みさきじょう:現在の桑名市太一丸)を加え、「桑名三城」と呼ばれていました。

1574年(天正2年)、織田信長が伊勢国(現在の三重県北中部)を侵攻し、桑名の地を制圧。これにより東城を含む桑名三城は、織田信長に仕えていた「滝川一益」(たきがわいちます/かずます)の配下に置かれることとなったのです。

その後、豊臣秀吉が覇権を握っていた時代には、織田信長の三男「織田信孝」(おだのぶたか/のぶのり:別称「神戸信孝」[かんべのぶたか])や、「一柳可遊」(ひとつやなぎかゆう/よしゆき)などが城主を務め、目まぐるしく入れ替わっています。

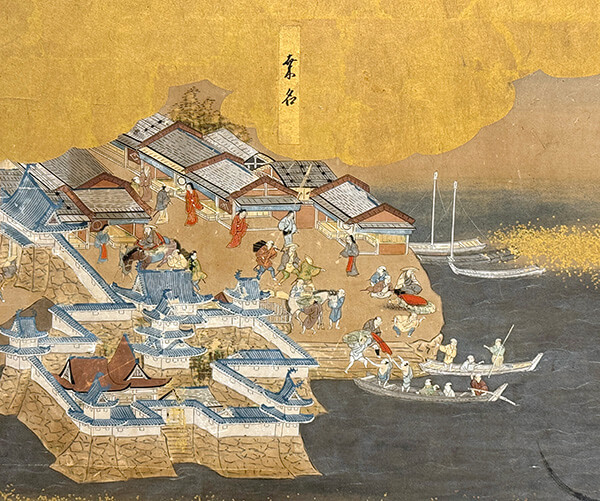

そして関ヶ原の戦いの翌年、1601年(慶長6年)には徳川四天王のひとり、「本多忠勝」(ほんだただかつ)が「桑名藩」(現在の三重県桑名市)に10万石で入封。東城のあった揖斐川沿いに新たな城郭の建造を開始し、4重6階の天守や51基の櫓を有する壮大な桑名城を、10年の歳月をかけて完成させたのです。

桑名城の城下町としても知られた東海道五十三次の第42宿・桑名宿は、第41宿「宮宿」(みやしゅく:現在の名古屋市熱田区)と結ばれた東海道唯一の海上路「七里の渡し」(しちりのわたし)で有名。同宿は本陣を2軒、脇本陣を4軒、旅籠屋を120軒擁しており、旅籠屋数で見ると、東海道で宮宿に次ぐ2番目の規模を誇っていたことが記録として残っています。

現在の桑名城跡には、往時の桑名城の建造物は現存しておらず、石垣や堀のみが遺されている状況。城跡は「九華公園」(きゅうかこうえん:桑名市吉之丸)として整備され、公園内には、国土交通省の水門統合管理所として外観復元された「蟠龍櫓」(ばんりゅうやぐら)が建てられています。

亀山城

左隻第2扇下段に描かれた「亀山城」(かめやまじょう:三重県亀山市本丸町)の前身となった城は、1265年(文永2年)に、「伊勢平氏」(いせへいし)の流れを汲む「関実忠」(せきさねただ)によって現在の亀山市若山町に築城された「若山城」(わかやまじょう:別称「亀山古城」)です。中世から近世にかけて伊勢国鈴鹿郡(現在の亀山市、及び三重県鈴鹿市西部)を本拠としていた「関氏」の始祖・関実忠は、「鎌倉幕府」の3代執権「北条泰時」(ほうじょうやすとき)の重臣として活躍した人物。関氏が若山城主であった時代の間に、現在の城跡がある本丸町周辺に居城が移され、「亀山城」と呼称されるようになりました。

古来亀山の地は、北伊勢における交通の要衝として重用されてきた背景があり、1567年(永禄10年)の織田信長による伊勢侵攻以降、亀山城がしばしば合戦の舞台となっています。

亀山城は1583年(天正11年)の「賤ヶ岳の戦い」(しずがたけのたたかい)後、豊臣方に与していた(くみしていた)「蒲生氏郷」(がもううじさと)に与えられましたが、1590年(天正18年)、豊臣秀吉による「奥州仕置」(おうしゅうしおき)に伴い、蒲生氏郷は陸奥国会津(現在の福島県会津若松市)へ転封(てんぽう)。次いで豊臣秀吉に従属していた「岡本良勝」(おかもとよしかつ)が入城し、本屏風に見られる3重3階の天守をはじめ、本丸や二の丸、三の丸など、その後の亀山城の基礎となる城郭が建造されたのです。

宿場町のみならず、亀山城の城下町としての顔を併せ持っていた東海道五十三次の第46宿「亀山宿」は、東海道が屈曲しながら東西に通っていたことが特徴。同宿は江戸幕府の直轄領であったため、参勤交代で通行していた諸大名の中には、宿泊を控えていた者も多くいたと伝えられています。

明治維新後、1873年(明治6年)に発せられた「廃城令」により、ほとんどの構造物が取り壊されてしまいましたが、1632年(寛永9年)頃に天守台の上に築かれたとされる「多聞櫓」(たもんやぐら)と石垣が現存。この多聞櫓は、もとの位置のまま遺された三重県唯一の城郭建造物として、1954年(昭和29年)に同県文化財に指定されています。

膳所城

左隻第6扇に描かれた「膳所城」(ぜぜじょう)は、現在の滋賀県大津市本丸町に位置していた水城です。同城は、琵琶湖に注ぐ相模川(さがみがわ)河口付近にあった「膳所崎」と呼ばれる中州(なかす)に築かれ、琵琶湖にせり出すような形で、本丸・二の丸・三の丸などの城郭が配されていました。

大津には戦国時代、豊臣政権における「五奉行」の筆頭「浅野長政」(あさのながまさ)によって築城された「大津城」(おおつじょう)が現在の大津市浜大津にありましたが、1601年(慶長6年)に徳川家康がこれを廃城。そして「瀬田の唐橋を制する者は天下を制す」と言われるほど、当時の軍事の要衝であった「瀬田の唐橋」(せたのからはし)に近い場所に、膳所城が築かれたのです。

江戸幕府による「天下普請」(てんかぶしん)の第1号となった膳所城の縄張を担当したのは、築城の名手として知られる「今治藩」(いまばりはん:現在の愛媛県今治市)初代藩主「藤堂高虎」(とうどうたかとら)。4重4階の天守をはじめとする城郭には、大津城の遺材が利用されたと伝えられています。

膳所城の完成後は、大津城主であった「戸田一西」(とだかずあき)が3万石で入り、それ以降は複数の譜代大名の居城となりました。そして1651年(慶安4年)、「本多俊次」(ほんだとしつぐ)が「西尾藩」(現在の愛知県西尾市)より7万石で入城。その後は、本多氏が13代220年に亘って世襲し、明治維新にまで至ったのです。

1870年(明治3年)に廃城することとなった膳所城は、旧「膳所藩」(現在の滋賀県大津市)藩士らが解体。この時、「本丸大手門」が「膳所神社」(大津市膳所)、「北大手門」が「篠津神社」(しのづじんじゃ:大津市中庄)、「南大手門」が「鞭崎神社」(むちさき/むちざきじんじゃ:滋賀県草津市、別称「鞭崎八幡宮」)に寄進されており、それぞれが国指定の「重要文化財」となっているのです。

また本丸跡は、1952年(昭和27年)より「膳所城跡公園」として整備され、1988年(昭和63年)には、入口に城門が模擬再建されています。

膳所城の周辺にあった東海道五十三次の第53宿・大津宿は、琵琶湖に船で運ばれてくる物資が集散し、港町としての機能も有した宿場町です。当時、大津宿と京を結ぶ東海道の区間では、物資運搬用の牛車(うしぐるま)が往来しやすくなるように、花崗岩(かこうがん)の厚板石を敷いた「車道」(くるまみち)を整備。牛車が通ったあとにできた轍(わだち)は、昭和時代初期に「車石」(くるまいし)と称されるようになり、現在も街道沿いの各所に残されています。